Re-Alphabetgarten 2025: Künstlerinnen stellen in Grafeneck ihre gedenkorientierte Arbeit vor

Das Symposium in Grafeneck besuchten Studierende aus Tübingen, Aktive aus dem Umfeld der Gedenkstätte, Verantwortliche des Samariterstifts, Mitarbeiter_innen aus der Reutlinger Kulturverwaltung, des Hauses der Geschichte Baden-Württembergs und zahlreiche Interessierte. (Foto: Leonie Friedrich)

Bei einem Spaziergang konnten die Besucher_innen des Symposiums die Idee des Alphabetgartens nachvollziehen. (Foto: Leonie Friedrich)

Das Symposium fand im Panoramasaal des Samariterstifts statt, einem großzügigen, hellen Veranstaltungsort. Allerdings: Der Saal steht heute exakt an der Stelle, an der bis in die 1960er Jahre der Schuppen stand, der während des Jahres 1940 zu einer Gaskammer ausgebaut war, in der die Opfer mit Kohlenmonoxid ermordet wurden. Dies problematisierte Thomas Stöckle, der Leiter der Gedenkstätte, in seinem Beitrag. Er führte aus, wie sich die sichtbare Form des Gedenkens im Laufe der Zeit verändert hat und als ein Spiegel für den Wandel der Erinnerungskultur im Allgemeinen verstanden werden kann.

Unter dem Titel The Alphabet Garden – its concept and place in relation to other of my works zeigte Diane Samuels die verschiedenen Aspekte ihrer künstlerischen Arbeit und ihres gesellschaftlichen Engagements auf. Deutlich wurde dabei, dass der Grafenecker Alphabetgarten einen Dreh- und Angelpunkt ihres Werks bildet. Zu dieser Zeit begann sie, handschriftliche Alphabete zu sammeln – als Hinweis auf die Ausdrucksfähigkeit, die das Individuum durch die Sprache, das Sprechen und Schreiben und Lesenkönnen erlangt. Bis 2016 sammelte sie insgesamt 1.300 Handschriften von 73 verschiedenen Alphabeten. Mehrfach hat sie diese seither in Kunstprojekten verwendet, von denen etliche im Zusammenhang mit dem von ihr und ihrem Ehemann Henry Reese gegründeten Kulturzentrum Alphabet City in Pittsburgh stehen, so etwa ein Nachbarschaftsgarten.

Alphabetgarten hilft, Abstraktheit der Opferzahlen zu überwinden

Das zahlreich erschienene Publikum, darunter eine Studierendengruppe aus Tübingen, Aktive aus dem Umfeld der Gedenkstätte, Verantwortliche des Samariterstifts, Mitarbeiter_innen aus der Reutlinger Kulturverwaltung, des Hauses der Geschichte Baden-Württembergs und Interessierte von nah und fern, erhielt von der Gedenkstättenmitarbeiterin Kathrin Bauer faszinierende Einblicke in ihre pädagogische Praxis im Arbeiten mit Jugendlichen. In spielerischer Weise dient der Alphabetgarten hierbei u.a. als Anlass, die Distanz überwinden zu helfen, die sich angesichts der ungeheuerlichen Anzahl und zugleich Abstraktheit der Opferzahlen auftut. Lassen sich über die in den Boden eingelassenen, in Granitwürfel gefrästen Buchstaben doch Namen konkreter Opfer vergegenwärtigen, wodurch hinter den Zahlen Menschen Gestalt anzunehmen beginnen. Bei einem Spaziergang zum Alphabetgarten ließ sich dies nachvollziehen.

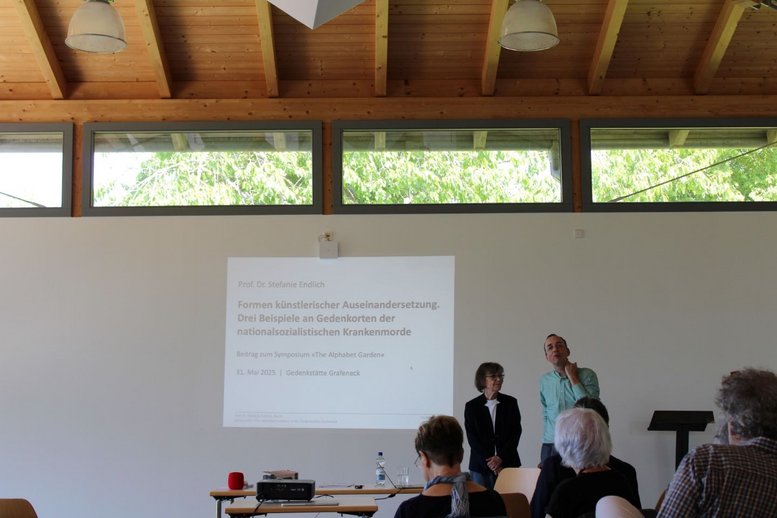

Vorträge von Michaela Melián und Stefanie Endlich

Prof.in Dr.in Stefanie Endlich von der Universität der Künste (UdK), Berlin, die an zahlreichen Jurys zur Ausgestaltung von Gedenkstätten mitgewirkt hat, erläuterte den Stand gedenkorientierter Kunst zu den NS-‚Euthanasie‘-Verbrechen an drei Beispielen: Christian Rudolphs Briefzitate auf Cortenstahl-Platten, die wie zufällig hingefallene, aber übergroße Papierbögen auf dem Gelände der Stiftung Heime Scheuern liegen, die in den Stadtraum gestellten und gehängten, farblich verfremdeten Stadtansichten der gläsernen Bildtafeln von Heike Ponwitz‘ Installation Vergangenheit ist Gegenwart in Pirna oder Horst Hoheisels und Andreas Knitz‘ schweres und doch bewegbares Denkmal der Grauen Busse. Mit einer beeindruckenden Kenntnis und hoher Sorgfalt fächerte Endlich dabei die spezifischen lokalen Kontexte wie auch die jeweilige ästhetische Qualität auf.

In ihrem Beitrag stellte Michaela Melián, langjährige Professorin für zeitbezogene Medien an der Hochschule für bildende Künste (HfbK) in Hamburg und insbesondere für ihre webbasierte Münchner Gedenkarbeit Memory Loops bekannt, den von ihr gestalteten Bremer Gedenkort Ulrichsschuppen vor. Dabei wurden Parallelen zu der Arbeitsweise von Diane Samuels deutlich, so etwa in Bezug auf die sorgfältige Annäherung an die historischen Tatsachen. Melián nähert sich diesen durchs Fotografieren vor Ort und überträgt die Motive in Skizzen, die sie nicht mit Stift ausführt, sondern mit der Maschine näht. Was neben der maschinellen Verfremdung auch eine starke körperliche Komponente und zugleich eine hohe Fragilität besitzt, wird das Papier im Vorgang der Fadenverknüpfung doch perforiert.

Prof. Dr. Jochen Bonz betonte in seinem Beitrag den Umstand, dass es sich beim Alphabetgarten um einen Garten handelt. Er nahm dabei auf den nationalsozialistischen Landschaftsarchitekten Alwin Seifert und – als „Gegenmittel“ – den französischen Gartenphilosophen Gilles Clément Bezug, der das Gärtnern mit einer Haltung des Wahrnehmens der Realität, was und wie sie eben so ist, verbindet. Diese stütze sich „auf ein Alphabet des Wissens, zu dem jeder von uns Zugang haben müsste, es ist notwendig, um zur Erfahrung zu gelangen“. Als ein solches Alphabet erscheinen hier die von Clément entwickelten Begriffe: Le Jardin en Mouvement, Éloge des Vagabondes, le Brassage Planétaire... Weil es Begriffe braucht, um denken zu können. Wie es das Alphabet braucht, um schreiben und lesen zu können. In diesem Sinne sei der Alphabetgarten Metapher für einen Ort, an dem man sich auf die Suche nach Sprache machen könne, für etwas Unvorstellbares. In Grafeneck geht es um die dortigen Morde und um den Rassismus des diesen zugrunde liegenden eugenischen Denkens. Der erste und grundlegendste, der aller elementarste Begriff, den der Alphabetgarten dabei aussagt, ist: Es sind Menschen gewesen, Lebende, die einen Namen trugen.

Die von einem vielseitigen, fein abgestimmten Programm, der großen Unterstützung durch Gedenkstättenmitarbeitende und Bewohner_innen des Samariterstifts und einem hervorragenden Catering getragene Veranstaltung mündete in eine offene Diskussion aller Anwesenden.

Das Symposium fand als eine Veranstaltung des Re-Alphabetgartens 2025 im Rahmen des kulturpädagogischen Projekts Grafeneck – Münster / 1940 – heute statt, das von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Grafeneck durchgeführt wird und sich insbesondere mit Workshops an Jugendliche und junge Erwachsene wendet. Das Projekt wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

(Fotos: Leonie Friedrich und Stefanie Endlich)

Prof. Dr. Jochen Bonz

Professor

Münster, Sozialwesen