Partizipative Videoarbeit TENDENZ VERZERRUNG in München präsentiert

Der Film

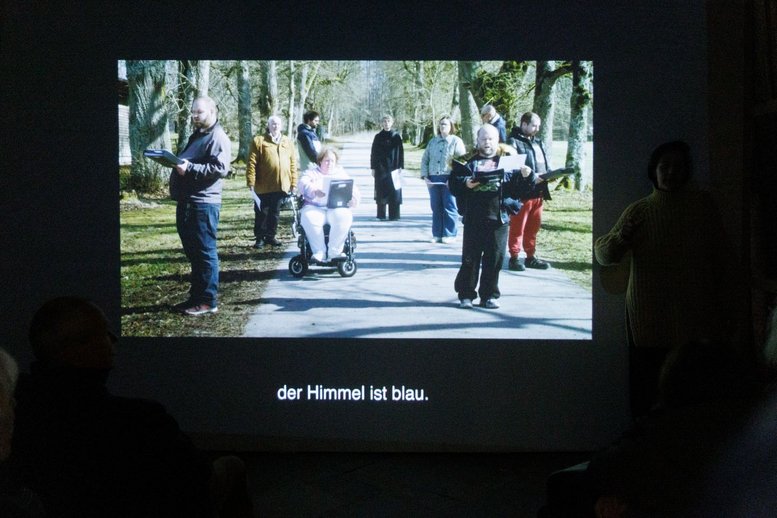

Die Videoarbeit TENDENZ VERZERRUNG zeigt: Filmsequenzen über eine Gruppe von Menschen, die in Form einer Performance über das Schloss Grafeneck auf der Schwäbischen Alb als ersten Tatort der systematischen Ermordung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen im Nationalsozialismus informiert. Die Gruppe heißt ‚Grafenschreck’ und setzt sich aus Menschen zusammen, die heute im Samariterstift Grafeneck leben oder arbeiten oder an der dortigen Gedenkstätte tätig sind.

Verlassene Räume mit Fotografien von Bewohner_innen des Samariterstifts Grafeneck aus einer vergangenen Zeit. Bilder aus einem Fotoalbum, die den als Neunjährigen in Grafeneck ermordeten Bernhard Schmid zeigen, eines von insgesamt 10.654 Grafenecker Opfern der NS-‚Euthanasie‘. Spätwinterliche Landschaftsaufnahmen. Eine 3D-Animation der Gedenkstätte, die zeigt, wie der Ablauf des Mordens quasi industriell organisiert war. Eine Stimme erläutert und macht die Täter_innenschaft eigener Vorfahren zum Thema. Beschrieben, gezeigt und befragt werden Wahrnehmungsverzerrungen, die das Ich, das hier spricht, als Nachfahrin von Täter_innen an einem Tatort wie Grafeneck befallen. Das sind zentrale Bestandteile der Videoarbeit TENDENZ VERZERRUNG von Lena Ditte Nissen.

Die Darstellung ist ruhig. Zugleich wohnen ihr eine hohe Dichte und Spannung inne. Diese resultieren daraus, dass das Ich, das hier spricht, voller Anerkennung der partizipativen erinnerungskulturellen Performance der Grafenschreck-Gruppe begegnet und die Nazi-Täter_innenschaft der eigenen Vorfahren dazu in Beziehung setzt. Potentielle Opfer und Täter_innen. Damals und heute. „Eine Linie ziehen von da nach hier. Verbindung herstellen, wo sich keiner Verbindung wünscht.“

Die Ausstellung geht vom 14. bis zum 30.11.2025.

Mitwirkende

Grafenschreck Gruppe: Alexandro Maccotta, Daniel Hildwein, Gerd Holder, Giuliano Hohenreiter, Kathrin Bauer, Marcel Schindele, Marie Rieker, Matthias Wörz, Sonja Radicke, Tina Pfister, Willy Vyskytensky

Team

Regie: Lena Ditte Nissen

Kamera: Sophie Maintigneux

Kamera-Assistentin: Lena Krenz

Ergänzende Kamera: Lena Ditte Nissen

Ton: Ivonne Gärber

Stimme: Irene Baumann

Recording: Paul Abbrecht

Musik: Simon Rummel

Schnitt: Lena Ditte Nissen

Colourgrading: Désirée Pfenninger

Untertitel: Philipp Hartmann

Produktion: Lena Ditte Nissen

Praktikantin: Ruska Tskhvediani

Technische Angaben

TENDENZ VERZERRUNG (HD, 42 Minuten, stereo)

Von TENDENZ VERZERRUNG gibt es eine Kurzfassung mit dem Titel VERZERRT. Sie ist für die Präsentation im Öffentlichen Raum gedacht und wird im Laufe des Jahres 2026 als Rückprojektion auf innerstädtischen Fensterfassaden oder in leerstehenden, von außen gut einsehbaren Geschäftsräumen gezeigt. Als ein Aufführungsort steht bereits das Reutlinger Rathaus fest. Vernissage ist dort am 28. Januar 2026.

Aufarbeitung der NS-Zeit intergenerational

Alexandra Senfft, Autorin und Publizistin und im Vorstand des Arbeitskreises für intergenerationelle Folgen des Holocaust, ehemals PAKH, bei der Ausstellungseröffnung: „Was uns meist wenig bewusst ist, sind die Spuren der Vergangenheit in uns Menschen. In der Psychologie spricht man von den transgenerationellen Folgen der NS-Zeit, von den Folgen des Holocaust, die sich in den Seelen eingebrannt haben. Von den Gefühlserbschaften. Es geht um das, was an Schuld, an Scham, an Schuld- und Schamgefühlen – oder deren Mangel –, was an Kränkung, Niedertracht oder Gefühlsarmut und Gewalt an die nächsten Generationen weitergereicht wurde.

Kinder habe ein untrügliches Gespür für das, was sie gegenüber ihren Eltern ansprechen dürfen und was nicht. Selten betreten sie die ihnen gesetzten Tabuzonen. Nicht nur das Gesagte formt sie zu den Menschen, die sie werden, sondern auch das Schweigen.

So bleibt das Wesentliche bis zum heutigen Tag viel zu häufig ungesagt, mitunter versteckt hinter ‚beredtem Schweigen‘; gemeint sind damit viele Worte, die verhindern, dass die entscheidenden Fragen gestellt werden: Wie haben sich eigentlich unsere Vorfahren in dieser Zeit verhalten? Es wurde und WIRD über den schuldhaften Anteil eigener Angehöriger in der NS-Zeit in den meisten deutschen Familien geschwiegen und ebenso in der Öffentlichkeit. Es gab nie wirklich einen Raum fürs Sprechen über die aktive oder passive Beteiligung unserer Vorfahren am riesigen Getriebe des menschenverachtenden, tödlichen Nazi-Systems. Die Täter_innen, die Schuldigen blieben deshalb meist irgendwelche abstrakten Dritten: Die Nazis? Das waren die Anderen, nicht unsere Verwandten. Die Erkenntnis, dass sie in Wahrheit aus unserer oft intimsten Mitte kamen, dass es Menschen wie Du und ich waren, die den deutschen Faschismus und Massenmord möglich machten, ist ungeheuerlich und schwer erträglich.

Was nicht verarbeitet wurde, wird als Auftrag an die Nächsten vermittelt. Leider erfüllen immer mehr Menschen diese Delegationen, indem sie verbal oder physisch gewaltsam werden und sich an rechtsextremem Gedankengut ergötzen. Die AfD, Reichsbürger oder Identitären sind so ein Ergebnis der nicht bearbeiteten deutschen Vergangenheit. Hätten mehr Menschen schon viel früher das Grauen konfrontiert, hätten die Rechtsextremen es schwerer, die Emotionen zu triggern und für sich zu instrumentalisieren.

Die Empathielosigkeit der Nazis hat sich in ihren Nachkommen einen Weg ans Tageslicht zurückgebahnt. Der Bann dieser Zeit war nie gebrochen (frei nach Adorno). Doch es gibt auch einen konstruktiven Umgang mit den verheerenden Folgen der Nazi-Verbrechen. Das Erinnern an die NS-Zeit ist eben nicht nur ein kognitiver Akt. Ein in die Tiefe gehendes Gedenken lässt sich nicht allein mit akademischen Werken, politischen Taten und ritualisierten Gedenkfeiern erledigen. Die persönlichen Erinnerungen und die Gefühle müssen auch durchgearbeitet werden. Zwar ist es ein hartes emotionales Ringen und eine bedrängende Ambivalenz, wenn man sich mit der Tatsache konfrontiert, dass die Täter- und Mitläufer_innen Menschen waren, denen wir nahestanden oder noch nahestehen: der geliebte Vater, die verehrte Großmutter. Oder eben auch die Vorfahren von Lena Ditte Nissen – die Contis, die der mörderischen NS-Ideologie im medizinischen Bereich dienlich waren. Das emotionale Durcharbeiten, das, was der Dachauer Psychologe Jürgen Müller-Hohagen „Geschichte in uns“ nennt, hat mit Gefühlsduselei nichts zu tun. Vielmehr hilft es uns, Licht ins Dunkel zu bringen und deutlich Stellung gegen neo-faschistische Tendenzen zu beziehen, im Hier und Jetzt. (…) Lena Ditte Nissen hat den Auftrag, aus der Vergangenheit ihrer Vorfahren zu lernen, konstruktiv und ich will fast sagen: friedensstiftend aufgegriffen. Sie verbindet ihre Arbeiten mit einer Aufklärung, die am Beispiel der eigenen Familie beginnt. Damit schafft sie Räume zum Reflektieren und zum Sprechen – vom Monolog zum Dialog. Das ist demokratiefördernd, und gerade diese Haltung ist es, die wir im Angesicht autoritärer Bewegungen heute wieder dringend brauchen.“

Die NS-Ideologie

Professor Jochen Bonz, Leiter des kulturpädagogischen Projekts „Grafeneck – Münster / 1940 - heute“, bei der Ausstellungseröffnung:

„Unser kulturpädagogisches Projekt handelt am Beispiel des Tatorts Grafeneck auf der Schwäbischen Alb von den NS-‚Euthanasie‘-Verbrechen. Also der systematischen Ermordung von Menschen, deren Leben im ideologischen Rahmen der nationalsozialistischen Erb-Gesundheitspolitik als ‚lebensunwert‘ galt. Es war eine mörderische rassistische Politik, die auf manifester Ebene darauf abzielte, den Genpool des idealisierten ‚Volkskörpers‘ von vermeintlich ‚minderwertigen‘ Erbanlagen zu ‚säubern‘. Ein menschenverachtendes, größenwahnsinniges und pseudowissenschaftliches Vorhaben, von dem her sich die NS-Zeit aus der historischen Distanz begreifen und aufdröseln lässt. Und das zugleich auch in unserer eigenen Gegenwart existiert - in seinen Überbleibseln und Resten, als die sich das verbreitete Genanlagen-fixierte Denken begreifen lässt; im neofaschistischen Rechtspopulismus drückt es deutlich durch, wie die Historikerin Dagmar Herzog eindrücklich aufzeigt; und im Denken und Tun der rechten Tech-Elite ist es Programm.

Auf der latenten Ebene diente die Konstruktion vermeintlich minderwertiger Personengruppen und deren Ausschluss aus dem Bezirk dessen, was als Menschsein im wahren Sinne verstanden wurde und für den der nationalsozialistische Begriff die ‚Volksgemeinschaft’ war, zu eben deren Hervorbringung im Denken und Fühlen – also der Hervorbringung des Eindruckes, es gäbe das, eine ‚Volksgemeinschaft’, und dem damit einhergehend evozierten Wünschen, da dazugehören zu wollen. War die rassistisch gedachte ‚Volksgemeinschaft’ doch das emotional hoch besetzte, idealisierte Identifikationsobjekt, dessen Idealisierbarkeit und Identifikationskraft auf der Verachtung der ausgeschlossenen ‚Anderen’ basierte. Auch dieser, aus der Rassimusforschung als Othering bekannte und in psychoanalytischen Begriffen als dyadisch, narzisstisch oder imaginär bezeichnete Identifikationsmodus ist in unserer Kultur heute allgegenwärtig. Das ist für mich der Grund, weshalb wir das Projekt zu Grafeneck machen.

Kulturpädägogische Erinnerung

Ich bin glücklich darüber, dass Lena Ditte Nissen bereit war, an diesem Projekt mitzuwirken und sich auf Grafeneck einzulassen. In der Geschichte, die ihre künstlerischen Aktivitäten und Kunstwerke bilden, in ihrem Aufeinanderfolgen, in dem sie von Lena Ditte Nissen erarbeitet wurden, lässt sich TENDENZ VERZERRUNG zu der Gruppe ihrer Arbeiten zählen, die sich damit auseinandersetzen, dass die Vorfahren väterlicherseits überzeugte Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen waren. Und dabei geht es auch um das Ausmaß an Macht, das sie in den Jahren des Dritten Reichs besaßen – als ‚Reichshebammenführerin‘, ‚Reichsgesundheitsführer‘ und auch als Leiter des Museums in Münster, das heute LWL-Museum für Kunst und Kultur heißt.

Für künstlerische Forschung erscheint mir eine Aussage noch bedeutsamer als für konventionellere Formen von Forschungsprozessen zu sein, die den Mittelpunkt der Überlegungen zur Wissenschaft bildet, die Bruno Latour trifft: Forschen heißt, etwas zu artikulieren. Damit etwas artikuliert sein kann, muss es eine Art Sprache annehmen. Das, worum es geht, muss in den Geltungsbereich eines Referenzsystems gebracht werden. Es muss sich „in eine Ordnung der möglichen Bedeutung und Symbolisierung“ (Cynthia Fleury) einschreiben können.

In einem bekannten Artikel Latours zeigt er das am Grenzbereich zwischen Urwald und Savanne. Aus einer Landschaft, einer Vegetation, wird eine Aussage darüber, wer von den beiden sich ausdehnt beziehungsweise wer sich zurückzieht. Oder in einem Zwischenschritt des Forschungsprozesses: aus einem Klumpen Erde wird eine Aussage über dessen Farbe und daraus eine Aussage über die Zusammensetzung der Erde. Die Bewegung geht dabei immer von einem Zustand der Unübersichtlichkeit aus, wo es wimmelt oder wo auch gar nichts zu sein scheint, hin zu einer Aussage. In der eindeutigsten und klarsten Form wird in diesem Vorgang aus einer schieren Materialität ein Zeichen.

So klar und eindeutig sind Artikulationen im Bereich der Kunst nicht. Ihre Sprache geht anders. Was allerdings an der Kunst besonders greifbar wird ist, dass sie eine Sprache ist. Also: DASS sie etwas AUSSAGT. Keine Frage, mit dem Kunstwerk kommt etwas auf die Welt.

In Latours Überlegungen ist das Forschen nicht ein einmaliger solcher Übersetzungsvorgang; es ist ein Prozess, eine ganze Reihe von Artikulationsschritten. Was natur- und sozialwissenschaftliche Forschungen angeht, ist das eine zwar einfache, aber sehr zutreffende Beobachtung. Auch Lena Ditte Nissens künstlerische Forschung, die sich um ihre NS-Vorfahren, also ihre eigene Nachkommenschaft dreht, ist ein Prozess, in dem jeder Schritt, jeder neu aufgesuchte, aufgespannte Rahmen erlaubt, etwas an dieser ungestalten Sache wahrzunehmen, weil es sich hier artikuliert, weil es sich hier zeigt, weil es sich hier aussagen, also: sagen lässt.

Die Videoarbeit TENDENZ VERZERRUNG ist ein weiterer solcher Artikulationsraum. Was mag sich in ihm alles zeigen? Zwei bisher nicht dagewesene Aspekte, die ich wahrnehme, möchte ich benennen.

Bewohner_innen aus Grafeneck als Protagonisten

Auch in ihren bislang entstandenen Arbeiten kommen Menschen zwar vor. Aber sie treten im Modus eines ‚als ob’ auf und stehen für etwas oder jemand anderen, dem sie einen Ausdruck verleihen: die Künstlerin, ihre Vorfahren… In TENDENZ VERZERRUNG kommen dagegen andere Menschen vor, die tatsächlich andere Menschen sind: die Bewohner:innen aus Grafeneck, heute, die Grafenschrecks, die dort einen historischen Rundgang über das Gelände anbieten zu den Verbrechen an Menschen wie ihnen, die als ‚lebensunwerte Leben‘ umgebracht wurden.

Damit steht eine Beziehung im Raum, zu dieser Gruppe oder auch zu Einzelnen – von von der Position aus, auf die man sich als Rezipient:in der Videoarbeit gestellt sieht; eine Position, die nicht Lena Ditte Nissen IST, die aber sehr wohl eine Nähe zu ihr hat.

In einer späten Sequenz geht es ausdrücklich darum, was es mit dem Ich macht, das hier spricht, wenn es sich an einem Ort wie Grafeneck befindet und auf die Verbrechen der NS-Zeit einzulassen versucht. Es erlebt eine Verzerrung, die sich wie eine Wand vor die Wirklichkeit schiebt. Dieses Ich habe ich davor noch nicht in den Arbeiten Lena Ditte Nissens gehört. Ich habe den Eindruck, dieses Ich kann sich artikulieren, weil es zuvor in Beziehung getreten ist.

TENDENZ VERZERRUNG durchbricht hier und stemmt sich gegen eine Wand, ein Nichts-Sehen, ein Stimme-Verlieren. Oder in psychoanalytischen Begriffen gesagt: gegen eine Abwehr, eine Unbewusstheit, die nicht nur individuell vorliegt, sondern die gesellschaftlich hergestellt ist. Denn bis heute darf es einfach nicht wahr sein, dass unsere Vorfahren Täter_innen waren. Es kann einfach nicht sein. Aber es ist so.“

Fotos von der Vernissage am 13. November im Kunstpavillon München: Thomas Splett

Der Film ist im Rahmen des kulturpädagogischen Projekts Grafeneck – Münster / 1940 – heute entstanden, das von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Grafeneck durchgeführt wird und eine kulturpädagogische Erinnerung an die NS-Verbrechen für Jugendliche und junge Erwachsene gestalten will. Das Projekt wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Weitere Informationen

Kontakt

Prof. Dr. Jochen Bonz

Professor

Münster, Sozialwesen