Künstlerin Diane Samuels zu Besuch in Münster und Grafeneck

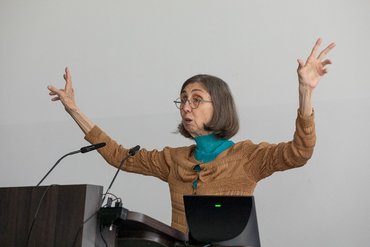

In Vorträgen, in der Diskussion mit Studierenden und in Workshops mit Schülerinnen und Schüler aus Münsingen auf der Schwäbischen Alb und aus dem Stadtteil Coerde in Münster sprach Diane Samuels über ihr künstlerisches Schaffen und ihr gesellschaftspolitisches Engagement. Für beides stelle ihr Kunstwerk „Alphabet Garden“ den Kulminationspunkt dar, wie ihr in der Vorbereitung der Reise nach Deutschland erst klar geworden sei, sagte sie.

Die jüdische Geschichte des Dorfes Buttenhausen war Mitte der Neunzigerjahre der Grund, weshalb Diane Samuels nach Deutschland auf die Schwäbische Alb kam und über mehrere Jahre hinweg immer wieder dorthin zurückkehrte. Eine Reihe von Personen, die damals damit beschäftigt waren, die Erinnerung an die Jüdinnen und Juden Buttenhausens zu erforschen, beeindruckte sie. Schien doch das Wissen, dass der kleine Ort im Lautertal im 19. Jahrhundert in ökonomischer, kultureller, religiöser und auch politischer Hinsicht durch seine jüdische Bevölkerung geprägt war, in Folge der antisemitischen Diskriminierung im Nationalsozialismus, der Zerstörung der Synagoge und schließlich der Deportationen in den frühen 1940er Jahren weitgehend vergessen worden zu sein. Eine Serie in Kupfer gegossener Handabdrücke der Aktivistinnen und Aktivisten entstand. Diane Samuels beschreibt sie als eine Versinnbildlichung der menschlichen Fähigkeit, die Wirklichkeit zu gestalten. Einen Abdruck zu hinterlassen. Auswirkungen zu zeitigen. Ein Ergebnis des damaligen zivilgesellschaftlichen Engagements ist heute das Jüdische Museum Buttenhausen.

Die Idee zum Alphabet Garden

Nach Grafeneck kam sie, ohne von den dort begangenen NS-‚Euthanasie‘-Verbrechen zu wissen. Auf eine Empfehlung sei sie dorthin gefahren. Sie sei begrüßt worden, indem drei Männer auf sie zugekommen seien und sie freundlich um Zigaretten gebeten hätten und dann zur Gedenkstätte geführt hätten. Dort habe sie dann die Gedenktafel gelesen: „Für 10654 kranke und behinderte Menschen, die hier 1940 durch das nationalsozialistische Regime als ‚lebensunwertes Leben‘ ermordet wurden.“ Was für eine unglaubliche Situation, habe sie gedacht: „Jetzt stehen hier drei Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen und eine Jüdin. Vor 50 Jahren wären wir alle umgebracht worden!“

Das Konzept für den Alphabet Garden entwickelte sie auf die Anfrage hin, in Grafeneck einen Gedenkort für die jüdischen Opfer der Krankenmorde zu gestalten. Sie bezog sich dabei auf eine traditionelle Erzählung, deren Varianten als Kern einen Menschen zeigen, der sich mit den Worten an einen anderen wendet: „Dear …, I cannot read or write, but I can recite the alphabet. Please take my letters and form them into prayers.“ Was ihr an dieser Geschichte so gefalle, sei, dass hier jemand eben das gibt, was er hat; dass er offen und uneitel genug ist, um Hilfe zu bitten; und schließlich gehe es um das Alphabet – die Grundlage für unsere menschliche Fähigkeit, uns artikulieren und miteinander kommunizieren zu können. Hieraus ist der Alphabetgarten entstanden, der mit seinen in 26 Granitwürfel gefräßten Buchstaben nun seit 1998 einen integralen Bestandteil des Ensembles der Gedenkstätte Grafeneck bildet. Mit seiner heute wiesenartig wirkenden Bepflanzung, aus der je nach Jahreszeit einzelne Arten hervorragen (wie der schwarz blühende Storchschnabel, diverse Spezies des Frauenmantels) und in dem immer irgend etwas blüht, ist er ein Ort, der den zigtausendfachen Morden des Jahres 1940 das Leben, die Lebendigkeit entgegensetzt.

Ein Safe Space für verfolgte Schriftsteller_innen: City of Asylum/Alphabet City in Pittsburgh

Angeregt durch eine Lesung des Schriftstellers Salman Rushdie, der aufgrund eines religiösen Todesurteils durch die iranische Staatsführung seit den Achtzigerjahren in der Gefahr lebt, ermordet zu werden und im Jahr 2022 einen schweren Mordanschlag nur knapp überlebte, beschlossen Diane Samuels und ihr Mann Henry Reese ein Haus, das sie in ihrer Nachbarschaft erworben hatten, verfolgten Schriftsteller_innen zur Verfügung zu stellen. Hieraus entstand die Pittsburgher Initiative City of Asylum, die heute bis zu sieben Residencies an SchriftstellerInnen vergibt und ihren Familien Unterkunft gewährt, Übersetzungen ihrer Werke finanziert, juristische Beratung bereitstellt und sie bei alltäglichen Herausforderungen unterstützt, wie ärztlicher Versorgung und Schulbesuch. Heute betreibt City of Asylum das Kulturzentrum Alphabet City.

Als erster Schutzsuchender wurde 2004 der chinesische Schriftsteller Huang Xiang aufgenommen, der zuvor insgesamt 12 Jahre in Gefängnishaft in China verbracht hatte und dort schwer gefoltert wurde. Zu Diane Samuels Überraschung suchte er in seinem Haus im Sampsonia Way nicht Ruhe: Er wollte endlich eine Öffentlichkeit für sein Werk. Er bemalte die Hausfassade mit seinen Gedichten, wurde von Nachbarn zu Lesungen eingeladen. Er gab vor seinem Haus Performances, zunächst spontan, später für Gruppen von Besucher_innen, die ihn speziell dafür aufsuchten. Schließlich wurden im Sampsonia Way Jazzkonzerte open air veranstaltet, bei denen Huang Xiang mit dem World Saxophone Quartett um Oliver Lake auftrat.

Auf einem weiteren Grundstück am Sampsonia Way, auf dem mehrere baufällige Gebäude abgerissen werden mussten, entstand der Alphabet Reading Garden. Ein Ort, an dem neben Lesungen auch Hochzeiten gefeiert werden und sich die Nachbarschaft trifft. In ihren Vorträgen illustrierte Diane Samuels dies neben Bildern von Menschen im Garten auch mit einem Foto der metallischen Zaun-Paneelen. Sie sind von ihr gestaltet und zeigen Buchstaben aus ihrer Sammlung handschriftlicher Alphabete. Begonnen hatte sie diese in Buttenhausen. Im Jahr 2016 hörte sie auf zu sammeln. Es sind 1.300 Stück in 73 verschiedenen Systemen zusammengekommen!

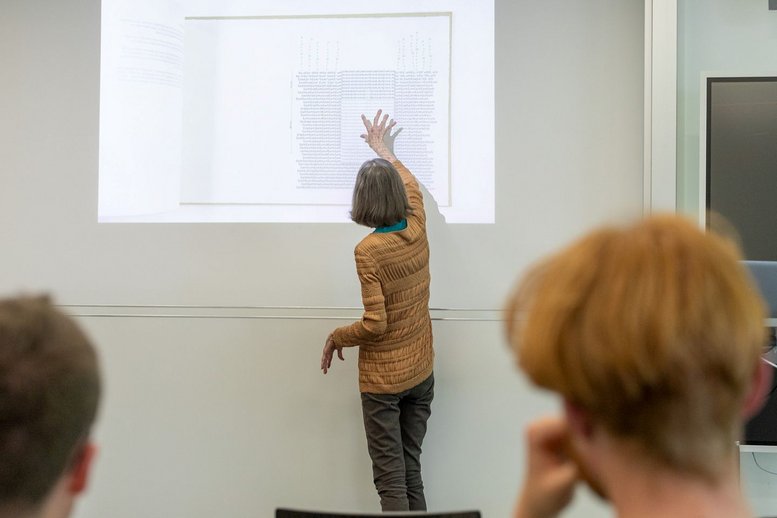

Ihre Liebe zur Literatur zeigt auch eine weitere Werkgruppe: Diane Samuels fertigte Abschriften ganzer Romane an, von Rushdies Midnight Children, die Geschichten Scheherazades – 1001 Nacht und Moby Dick. In jeweils etwa einjähriger Arbeit übertrug sie diese handschriftlich auf Patchworks, die sie aus Teilen eigener Gemälde recyclete und deren Form thematisch bestimmt ist.

„Inspirierend!“, war eine Rückmeldung aus der Studierendenschaft.

Gärten als Orte des Lernens, Gedenkens und Erinnerns

Eines der Seminare, die Diane Samuels in Münster gab, hatte Gärten als Orte des Lernens, Nachdenkens, Gedenkens und Erinnerns zum Gegenstand. In diesem Rahmen hielt auch die Historikerin und Spezialistin für Gartenkultur Antje Peters-Reimann einen Vortrag. Sie stellte drei Gärten vor. Neben dem ‚Garten der Erinnerung‘ am Duisburger Innenhafen und Friedhöfen („Jedes Grab ist ein kleiner Garten der Erinnerung“) sprach sie über den Garten des Konzentrationslagers Dachau. Auf 148 Hektar wurden dort neben Gemüse und Obst auch Färbepflanzen sowie insbesondere Kräuter nach biodynamischen Gesichtspunkten angebaut. Kräuter deshalb, weil es im Nationalsozialismus die Idee gab, eine naturkundliche ‚Neue deutsche Heilkunde‘ zu entwickeln. Die Bewirtschaftung basierte auf Zwangsarbeit und bereits bei der Erschließung durch Trockenlegung der Moore starben hunderte KZ-Häftlinge. Später sei die Arbeit im Garten vergleichsweise begehrt gewesen, weil es dort eben zu essen gegeben habe. „Für einige bedeutete der Garten den Tod, für andere bedeutete er das Leben.“ (Antje Peters-Reimann)

(Fotos: Nikolai Wolff / Fotoetage Bremen)

Weitere Infos

Kontakt

Prof. Dr. Jochen Bonz

Professor

Münster, Sozialwesen